ОБЪЕКТИВ

Спасибо нашим инвесторам из казино онлайн

ОБЪЕКТИВ

, система линз, служащая для получения действительного изображения предмета (в фотографическом аппарате, проекционном, фонаре, микроскопе, зрительной трубе, телескопе и т. д.). Оснрвными характеристиками объектива являются его фокусное расстояние^и светосила г, равная отношению площади

D

—действующего (неза-диафрагмированного) отверстия О. к его фокусному расстоянию, т. е.

i=-p.

В большинстве современных О. диафрагмы обозначаются сразу в единицах светосилы (исключением являются система Фохтлендера, где за единицу светосилы принята светосила с отверстием

F:

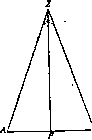

3,16, и-старая система Цейса, где за единицу нумерации принята диафрагма =50, а остальные диафрагмы обозначаются рядом цифр, соответствующих квад – ратам светосил; в фотографических объективах Герца диафрагмы иногда обозначаются числами, пропорциональными времени экспозиции). Поле зрения (изображения) О. характеризуется т. н. углом изображения (зрения) или углом светового конуса. Угол этот определяется графическим путем: при наводке О. на бесконечность получают в фокальной плоскости изображение—светлый круг и измеряют диаметр последнего. Строят на бумаге равнобедренный треугольник, у к-рого основание

АВ

равно диаметру светлого круга, а высота

ZF

—фокусному расстоянию О. Измеряют уг-

^в

ломером угол

a — /_AZB,

каковой и будет углом зрения. Этот угол зависит не только от фокусного расстояния объектива, но и от компактности его конструкции (рисунок 1). Так, у анастигматов поле зрения больше, чем у апланатов с одинаковым фокусным расстоянием. Современные широкоугольные объективы позволяют захватить с близкого расстояния угол до 135°. Простейшим О. может служить обыкновенная собирающая линза. Подобный объектив дает очень несовершенное и нерезкое изображение, так как обладает всеми недостатками, присущими толстым оптическим стеклам. В художественной фотографии, где часто как-раз требуется избежать резкости изображения и, наоборот, «смазать» его,

Рисунок 1. Угол изображения.

Рисунок 2. Угол изображения в 110°.

Рисунок 3. Угол изображения в 75°. придать «мягкость» (например при портретной съемке), пользуются в качестве О. простым очковым стеклом—моноклем (^=25.

F=20 см л d~5 см).

Простой однолинзовый О. встречается и в дешевых проекционных аппаратах. Более совершенными являются О., исправленные (коррекционные) на хро-матич. аберрацию—ахроматы (см.

Ахроматизм,

ахромат) (первый ахромат построен Шевалье в 1830 г.; в фотографической аппаратуре ахроматы известны под наименованием «ландшафтной линзы») и на сферическую аберрацию—апланаты (первый построен Фохтлендером в 1840 г. (см.

Апланат).

Далее идут

апохроматы

(см.), у которых исправлены и хроматическая и сферическая аберрация. Наиболее совершенными О. являются анастигматы (первый сконструирован Рудольфом у К. Цейса в 1830 г., лучшие «Тессар» Цейса (рис. 2 и 3), «Дагор» Герца, «Коллинеар», «Гелиар» и «Динар» Фохтлен-дера), исправленные помимо аберраций еще и на астигматизм и на искривление линий и плоскостей. Подобные О. дают исключительно совершенные изображения и являются высшим достижением современной оптической техники. Все эти О. получили

Рисунок 4. Камера «Эрманоко с объективом & Эрыостар».

особенно большое применение в фотографических и проекционных аппаратурах. В последнее время для возможности фото – и киносъемки при слабом освещении получают большое распространение особо светосильные О. Эрнеманом выпущены О. со светосилой до F: 1,8 (камера «Эрманокс» с О. «Эрностаром»— рис. 4). В подобных аппаратах О. оказываются по своим размерам уже больше самой камеры. В особо светосильных объективах исправление недостатков доступно уже меньше, чем в обычных. В зрительных трубах употребляются ахроматические и апохроматические объективы. Наибольшее совершенство достигнуто в микроскопических объективах. (СМ. МикрОСКОП). А. Ирисов.